Comment transmettre la teinte

Le développement des technologies numériques (communication internet, imagerie et colorimètres) nous permet aujourd’hui de communiquer avec le laboratoire de prothèse devenu indépendant. Comment pouvons-nous rationaliser la prise de teinte, comment éviter les erreurs préjudiciables pour tous, et comment améliorer considérablement le rendu esthétique ?

Histoire d’une alliance :

Il est étrange de voir que pendant très longtemps, la prise de teinte fut très mal enseignée à la faculté. Nous apprenions cela sur le tas, en gros avec plus ou moins de réussite et de bonheur (« On va se mettre près de la fenêtre si vous le voulez bien... ») sans aucune notion des propriétés de la lumière et de la couleur ! La prise de teinte est souvent considérée comme secondaire alors même qu’il s’agit du détail le plus important pour nos patients et qu’une prothèse aussi bien ajustée soit-elle, sera considérée comme mauvaise dès qu’elle accroche le regard de l’autre !

Grâce à l’avancée technologique, notre profession a fait un véritable bond dans le hi-tech. Je pense aux progrès de l’asepsie, à l’amélioration de notre matériel et des matériaux, à l’ergonomie, à l’informatique et tous les logiciels dentaires développés spécialement pour nous les chirurgiens-dentistes … Notre statut a changé et désormais nous sommes une profession médicale à part entière.

La dentisterie est devenue une science, ou plutôt la science est venue au service de l’art dentaire pour que tous nos actes puissent être mesurables et reproductibles.

Voici un petit lexique du vocabulaire de la photo numérique…

CCD :

PIXEL :

Les pixels (contraction en anglais de PIcture ELement ) sont les plus petits points élémentaires constituant une image.

POIDS D’UNE IMAGE :

COMPRESSION :

Dans une image un grand nombre d’informations identiques sont répétées… Une astuce logicielle permet de réduire le poids d’une image, c’est la compression. Les constructeurs proposent différents niveaux de compression pour une image (qualité basse, normale , élevée ) La compression permet un gain de place sur les supports mémoires et un gain de temps pour l’enregistrement et la transmission. Le format universel pour la compression est le format JPEG.

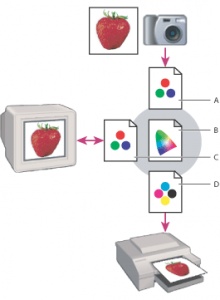

CHAINE GRAPHIQUE :

C’est l’ensemble des périphériques de l’imagerie numérique :

En 1995 l'International Color Consortium - ICC - a inventé et installé, d'abord sur un ordinateur Apple (ça va faire plaisir aux inconditionnels des Mac ! ), un outil fabuleux : Colorsync créant ce qu’on appelle les profils ICC. En fait chaque appareil de la chaîne graphique possède un profil ICC qui lui est propre et que sait interpréter un logiciel comme Photoshop. Vous avez sûrement déjà remarqué les différences de couleurs significatives devant les écrans de TV dans les supermarchés diffusant pourtant la même image avec le même signal. Il en est de même pour nos écrans d’ordinateur.

III- Le dentiste et le prothésiste : Un couple sans histoire.

1- Schéma de communication de la teinte :

Céramo-Métal sur 11 pour lundi prochain à 14H

« Faire un mélange entre A2 et A3, la couleur est plus lumineuse que A3, au centre la dentine est plus rosée intensive. Le bord libre est plus translucide que le teintier, montez du transparent ».

Les conflits et malentendus commencent souvent ici… Communiquons-nous bien la teinte au laboratoire ? Cette fiche semble bien détaillée, mais est-ce suffisant? Notre oeil est-il vraiment toujours fiable ? Nos mots seront-ils parfaitement interprétés par le prothésiste?

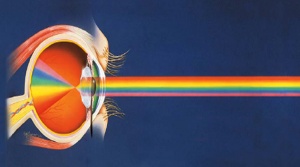

Essayons de comprendre comment est faite la couleur, et comment sont faits nos yeux.

2- Propriétés de la couleur :

La couleur est l'impression produite sur l'oeil par les diverses radiations constitutives de la lumière. Cette définition montre "clairement" qu'avant de pouvoir parler de couleur, il est bon de savoir ce qu'est la lumière et comment fonctionne notre oeil.

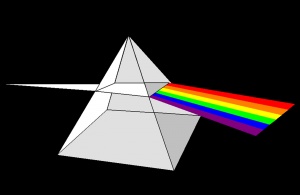

a- La lumière blanche (lumière solaire) est une lumière constituée de plusieurs longueurs d'ondes. La couleur est une propriété de la lumière qui est une onde électromagnétique. Comme toutes les ondes, elle peut avoir des fréquences différentes qui lui donnent justement sa "couleur". Quand les longueurs d'onde sont courtes - vers 380 nm - elles sont perçues comme du bleu-violet par un oeil humain "standard" et quand elles sont plus longues - vers 700 nm - elles sont perçues comme rouge. L'ensemble des ondes visibles s'appelle le spectre de la lumière visible. Au-delà se trouvent les ultraviolets et les infrarouges, entre autres.

En plein jour, une tomate mûre paraît rouge parce que sa peau est telle qu'elle ne réfléchit que la composante rouge de la lumière qui l'éclaire. La tomate reçoit la lumière du soleil, plus ou moins filtrée par les nuages, plus ou moins forte, mais c'est une lumière blanche. Cette lumière est partiellement absorbée par la peau, et seule une partie se réfléchit. C'est cette partie que notre oeil voit. La tomate nous semble rouge, car elle a absorbé les autres couleurs composant la lumière blanche . Si l'on éclaire la tomate avec un spot vert ou bleu, elle semble noire. Pourquoi ? Parce que ni la lumière verte ni la lumière bleue ne contiennent de composante rouge. La tomate absorbe donc toute la lumière qu'elle reçoit, et ne réfléchit plus rien: elle paraît noire.

c- Des millions de couleurs avec trois ou quatre couleurs primaires :

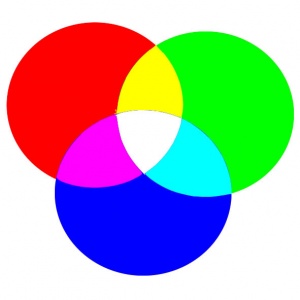

La synthèse additive :

C'est le principe consistant à composer une couleur par addition de lumière. Lorsque dans une pièce plongée dans le noir, vous éclairez un mur blanc avec un spot rouge et un spot vert, à l'endroit où les deux faisceaux se coupent, la tache lumineuse sera jaune: c'est le résultat de la synthèse additive de la lumière rouge et de la lumière verte. La télévision, l'écran d'un ordinateur, les rayons lumineux suivent ce principe.

Notez qu'en synthèse additive, le mélange de deux couleurs donne toujours une couleur plus lumineuse. La synthèse additive est propre aux objets émetteurs de lumière.

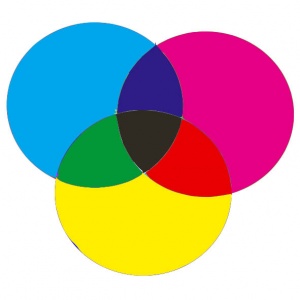

Il s'agit du principe consistant à composer une couleur par soustraction de lumière. Lorsque vous mélangez deux couleurs au pinceau, la couleur obtenue est le résultat d'une synthèse soustractive. L'aquarelle, les impressions sur papier (imprimantes couleurs) utilisent ce principe mais aussi le prothésiste avec ses pots de poudres à céramique pigmentés.

Les études semblent montrer que l'œil est capable de discerner 300 000 couleurs, mais pas également "partout": l'œil a une meilleure capacité à distinguer des nuances de verts ou de rouges que des nuances de bleus.

e- Perception et réalité :

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, notre œil ne voit pas la même couleur toujours de la même manière. L'environnement a une forte influence sur notre vision. Notre perception des couleurs est toujours faussée, parce que lorsque l'on regarde un objet, l'œil a tendance à "mesurer", à comprendre, à évaluer sa couleur en fonction de la scène qui l'entoure. Tout est affaire de contrastes.

Le plafonnier situé au-dessus et perpendiculairement au fauteuil doit être composé de lumière fluorescente et incandescente ayant une température de couleur équivalente à la lumière de jour c’est-à-dire 6500 K°. Le plafonnier doit être installé à une hauteur permettant de diffuser une lumière d’intensité située entre 1500 et 2000 lux. (Mesure au posemètre) Si l’intensité est trop forte les bâtonnets fatiguent ce qui provoque un éblouissement. Le scialytique doit être éteint pour prendre une teinte. Une ambiance neutre autour de la zone de travail est recommandée.

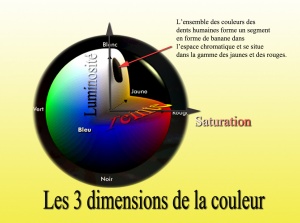

La teinte (hue)

C’est la qualité de la couleur. Dans le système de notation de la couleur selon MUNSELL, les teintes sont arrangées sur la circonférence d’un cercle.

La luminosité (value)

Elle varie des couleurs sombres, placées en bas de l’Arbre de MUNSELL, aux couleurs claires placées en haut.

La saturation

Elle indique la pureté ou l’intensité de la couleur. Sur l’arbre de MUNSELL, la saturation augmente horizontalement des couleurs grisées aux couleurs vives, placées à la périphérie.

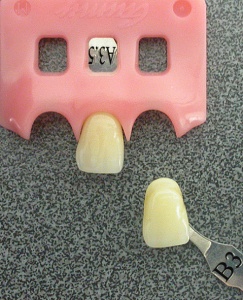

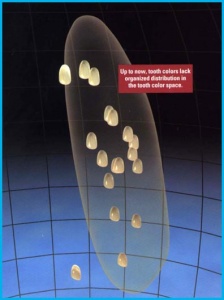

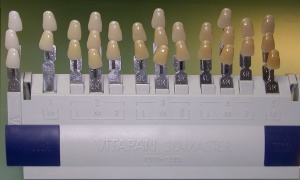

En revanche, la répartition des dents du nouveau teintier Vita 3D Master (1998) s’avère régulière et systématique, permettant une représentativité totale des couleurs de l’ensemble des dents humaines

Pour détermination correctement la couleur avec ce teintier il faut procéder par élimination :

a- Déterminer la luminosité (Choix parmi les 6 groupes de luminosité de zéro à cinq) en partant du plus foncé.

b- Sélectionner la saturation (Choix parmi les 3 de la barrette de luminosité sélectionnée)

c- Définir la teinte : Vérifier si la dent naturelle est plus rouge ou plus jaune que l’échantillon sélectionné

IV-Les colorimètres et spectrophotomètres :

Nous avons vu à quel point la perception des couleurs par notre œil est soumise à des variations et des aléas, ce qui fit dire à Makoto Yamamoto* que quelque soit l’opérateur, l’évaluation visuelle de la teinte n’est pas fiable, et l’amener parmi d’autres à développer des instruments de mesure de la couleur dentaire.

| SOCIETES | NOMS |

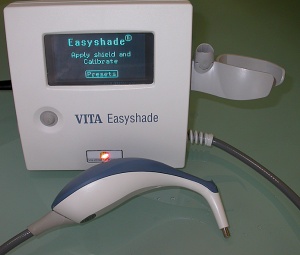

| Vita | Easyshade |

| Shofu | ShadeEye – NCC Chroma meter |

| X - Rite | ShadeVision |

| Cynovad | ShadeScan Plus |

| Rieth | DSG 4 Plus |

| Smart Technology | ClearMatch |

| MHT | Spektroshade |

Deux années d’expérience :

Nous utilisons depuis deux ans en pratique quotidienne l’un de ces colorimètres : le shade-eye NCC développé par la société SHOFU. Nous ne décrirons pas ici le détail de manipulation de ce colorimètre (fort simple au demeurant) mais plutôt la qualité de l’apport de cet outil de mesure.

La prise de teinte est souvent réalisée au cours de la séance de prise d’empreinte qui comporte quelques « temps morts ». ( Après la pose du fil rétracteur ou pendant la prise du matériaux ).

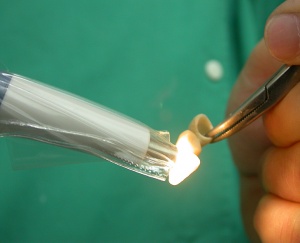

Trois petits flashes de lumière sont envoyés vers la surface de la dent. La lumière réfléchie est analysée par la pièce à main sans fil et la « teinte » s’affiche instantanément sur l’écran de contrôle. Celle-ci est donnée selon les correspondances des teintiers les plus répandus ( vita 3D et classique, ainsi que teintier shofu –qui est le fabricant- et autres chromascop etc… )

En pratique, nous vérifions toujours « à l’oeil » la pertinence du résultat en approchant l’échantillon de teinte près de la dent mesurée et nous prenons un cliché.

Dans le cas de dents avec plusieurs chromacités, il est possible d’effectuer plusieurs mesures en différents points, près du collet ou du bord incisal par exemple. (en restant à au moins 2mm des limites ) Toutes ces données sont gardées en mémoire dans l’appareil et peuvent être imprimées ou stockées dans l’ordinateur. L’ergonomie de la pièce à main sans fil est remarquable : Légère, bonne prise en main et préhension facile permettant des mesures sans bouger. Le risque d’erreur est diminué par le fait qu’il faut que les 3 prises de mesures successives ( les 3 flashes) soient identiques pour le résultat s’affiche.

Le logiciel fourni avec, permet aussi d’associer des photos aux datas du patient, de comprimer automatiquement ces images et transmettre le tout par mail à votre laboratoire. Ces opérations complémentaires prennent environ une minute et sont faites la plupart du temps pendant la prise en bouche de la pâte à empreinte. Ce colorimètre est actuellement le seul à donner aussi la proportion des poudres d’opaque, dentine et émail conseillée pour monter la céramique dans la bonne dominante. (Céramique SHOFU uniquement).

La dentisterie esthétique du 21ème siècle passe par une rationalisation de nos actes dont celui dit de la prise de teinte. Grâce à l’association de la photo numérique et de l’utilisation de teintier 3D (respectant les 3 dimensions de la couleur) ou de colorimètre, la prise de teinte n’est plus le « maillon faible » de notre pratique prothétique. Elle n’est plus un acte aléatoire mais une étape bien scientifique (mesurable et reproductible). La fiabilité de l’analyse et la certitude du résultat représentent un confort, un gain de temps et un gain d’argent non négligeable. (Malgré le prix encore élevé des colorimètres numériques).

La systématisation de cette méthode a pratiquement fait disparaître de notre activité les retours au laboratoire de prothèse pour erreur de teinte. Le seul retour qu’il y ait, c’est celui de la photo prise après la pose et qui permet ainsi au prothésiste de juger de la qualité de son travail ! Ce feedback est très valorisant et créé de bonnes relations entre le dentiste et le prothésiste.

Enfin, à l’heure où la qualité et la certification entrent dans nos cabinets, cette méthode conjointe de l’image et de la colorimétrie répond tout à fait aux exigences des patients, des praticiens et des prothésistes.

08-2004

Bibliographie et sources :

1. Amine MESLEM SVM n°213 - Mars 2003

2. Pierre-Yves MAHÉ & Jean-Louis MARIGNIER www.niepce.com

3. Marc GRUNDMAN : La photographie numérique Université Genève

4. Arnaud FRICH : Guide de la gestion des couleurs

5. www.europe-nikon.com

6. f.beaudry.tripod.com/

7. http://www.pourpre.com

8. Basic Techniques for Metal Ceramics : Makoto Yamamoto

9. Dentists' Perception of Anterior Esthetics. A Web-based Survey S.F. ROSENSTIEL, J.A. HOLLOWAY, and R.G. RASHID, The Ohio State University, Columbus, USA

10. Optique géométrique : L.Zimmermann