Les greffes osseuses maxillaires en chirurgie pré-implantaire

Le développement de l’implantologie orale expose de plus en plus souvent l’implantologiste au problème de l’insuffisance de capital osseux chez certains patients. Pour les plus motivés, il est possible de proposer différentes techniques de reconstruction osseuse maxillaire permettant de les implanter dans des conditions satisfaisantes.

Le développement de l’implantologie orale expose de plus en plus souvent l’implantologiste au problème de l’insuffisance de capital osseux chez certains patients. Pour les plus motivés, il est possible de proposer différentes techniques de reconstruction osseuse maxillaire permettant de les implanter dans des conditions satisfaisantes.

DESCRIPTION DES TECHNIQUES

1. Le prélèvement osseux

Au début de notre expérience, qui remonte à octobre 1988, le site de prélèvement était iliaque. Les suites opératoires souvent douloureuses en constituent le principal inconvénient. Depuis 6 ans notre préférence va au prélèvement pariétal crânien. Les raisons de ce choix sont :

- La simplicité des suites opératoires : aucune douleur, aucune cicatrice visible, pas de déformation visible ni de fragilisation de la voûte crânienne.

- La qualité de l’os crânien. La voûte crânienne est composée de 3 couches : une corticale externe, une couche intermédiaire appelée diploë constituée d’os spongieux, et une corticale interne. La densité de cet os est très élevée : os d’origine membranaire comme les os de la face et la clavicule à l’inverse de tous les autres os de l’organisme qui ont une origine endochondrale. Cette qualité permet à la greffe de supporter les forces masticatoires transmises par les implants.

- La possibilité d’utiliser une partie de l’os cortical prélevé pour créer un toit à la cavité sous sinusienne à combler.

Les modalités du prélèvement sont résumées sur les photos suivantes :

Ils sont indiqués dans les insuffisances osseuses des secteurs postérieurs.

La technique est résumée dans les 6 photos suivantes :

3. Les greffes d’apposition

Elles sont indiquées dans les insuffisances d’épaisseur des secteurs antérieurs ou latéraux.

RESULTATS

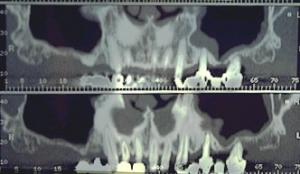

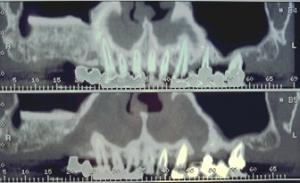

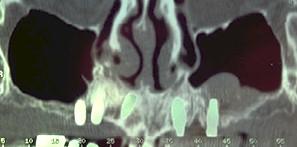

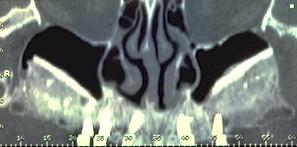

Ils sont appréciés par des contrôles radiologiques (panoramique et surtout Dentascannner ) précoces et tardifs.

1. Les contrôles précoces ont montré :

- 173 résultats satisfaisants d’emblée sur 212 patients opérés en 10 ans.

- 34 patients ont présenté sur le contrôle radiologique précoce une ou plusieurs zones lacunaires qu’il est simple de combler sous anesthésie locale à l’aide d’os autogène cryoconservé.

- Enfin, chez 5 patients sur 212, la greffe a été un échec en raison de problèmes infectieux non maîtrisés.

2. Les contrôles radiologiques tardifs

Sur ces contrôles radiologiques tardifs, plusieurs éléments peuvent être notés :

- L’absence de réaction inflammatoire de la muqueuse sinusienne traduisant ainsi la parfaite intégration de la greffe. Ceci est confirmé par la bonne tolérance clinique : nous n’avons jamais noté depuis 10 ans, une quelconque perturbation de la physiologie sinusienne.

- L’absence de résorption osseuse. Ceci est probablement lié à la mise en fonction de la greffe par les implants.

DISCUSSION

Dans le cadre des comblements sous-sinusiens, certains auteurs utilisent différents biomatériaux seuls ou en association. Ces biomatériaux ont en commun : l’absence d’effet ostéoinducteur, un effet ostéoconducteur sujet à débat du fait du volume du site à greffer. Ainsi, si les xénogreffes d’origine bovine entraînent pour certains une ostéoformation, pour d’autres en revanche, les observations histologiques des sites greffés n’ont montré aucun signe de formation osseuse.

Nous utilisons de façon exclusive depuis dix ans de l’os autogène pour les raisons suivantes :

- Le prélèvement osseux ne constitue pas un acte chirurgical majeur. Lorsqu’il s’agit d’os pariétal crânien, sa durée de réalisation est de 40 minutes en moyenne et il nécessite une hospitalisation variant de 24 à 48 heures.

- Le site à greffer est une cavité :

- Dont le volume est important.

- Dont la constitution des parois (os cortical maxillaire et muqueuse sinusienne) ne permet pas d’entraîner un phénomène d’ostéoconduction, à l’inverse par exemple d’une cavité d’extraction. L’ostéogenèse nécessitera donc un phénomène d’ostéoinduction, et le seul matériau capable d’entraîner cette ostéoinduction est l’os autogène.

- Les études portant sur la biologie des biomatériaux montrent que la réhabitation de ceux-ci est sous la dépendance de la présence des Bone Morphogenetic Protein ou BMP. Elles sont présentes en quantité insignifiante dans les allogreffes et absentes dans les xénogreffes d’origine bovine.

- Enfin, de nombreux auteurs s’accordent sur le fait qu’une greffe autologue doit être préférée chaque fois que cela est possible en raison des risques immunitaires et infectieux que véhiculent les xénogreffes.

CONCLUSION

Les techniques de greffes osseuses maxillaires en chirurgie pré-implantaire permettent d’accroître les indications d’implantation chez les patients motivés qui présentent un déficit osseux maxillaire. Le matériau de référence reste pour nous l’os autogène, essentiellement pariétal crânien. Ces techniques doivent être maniées avec prudence, dans un bloc opératoire, par un chirurgien rompu aux techniques de prélèvement et de greffe osseuse et susceptible d’assumer les éventuelles complications infectieuses qu’elles peuvent entraîner.